業績を上げる経営計画の作り方

経営計画策定&発表マニュアル。中期経営計画とVisionの違いとは? 中期計画と単年度計画の違いと要点。計画策定における経営者の役割と経営幹部の役割の違い、実際の計画書のサンプルあり。

業績を上げる経営計画の作り方

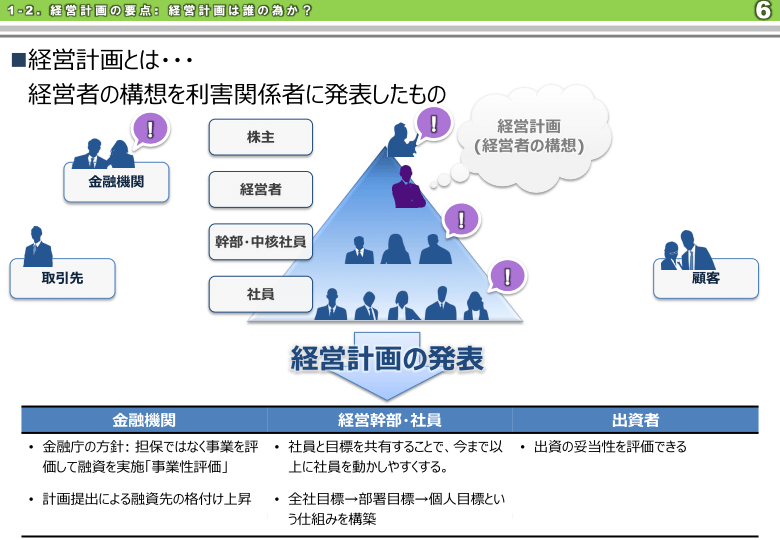

経営計画も業績を上げるためにあるというと可笑しく聞こえるかもしれません。しかし、事業の一環としてやっているからにはやはり業績を上げる一助でなくてはなりません。経営計画は、社長の構想を利害関係者に知らせるためのものです。企業の利害関係者の中で特に関係が深いのが「社員」です。ここでは社員を巻き込んで経営計画を策定することで業績をどう上げいくかを考えます。

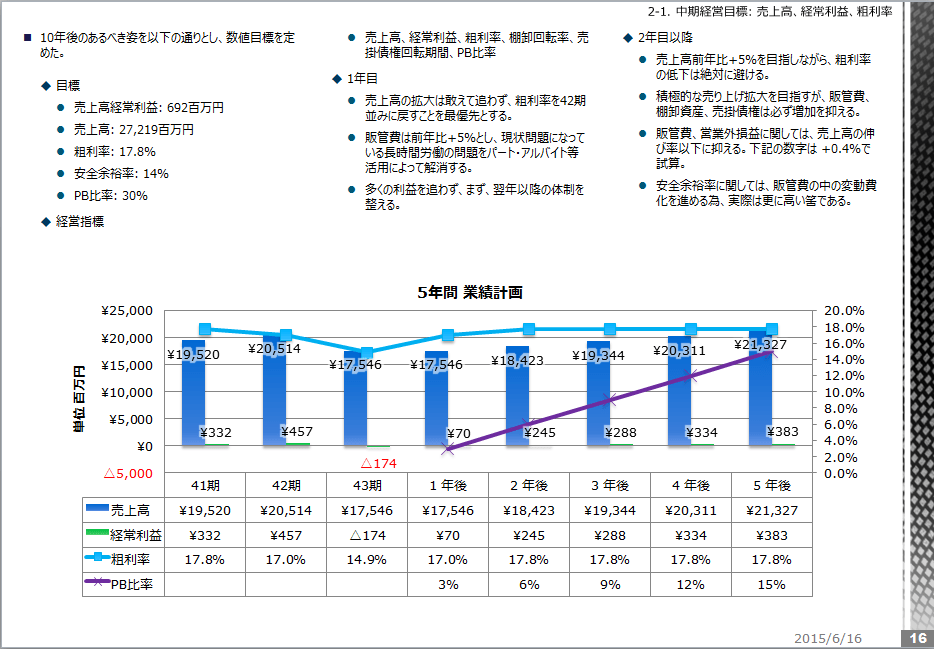

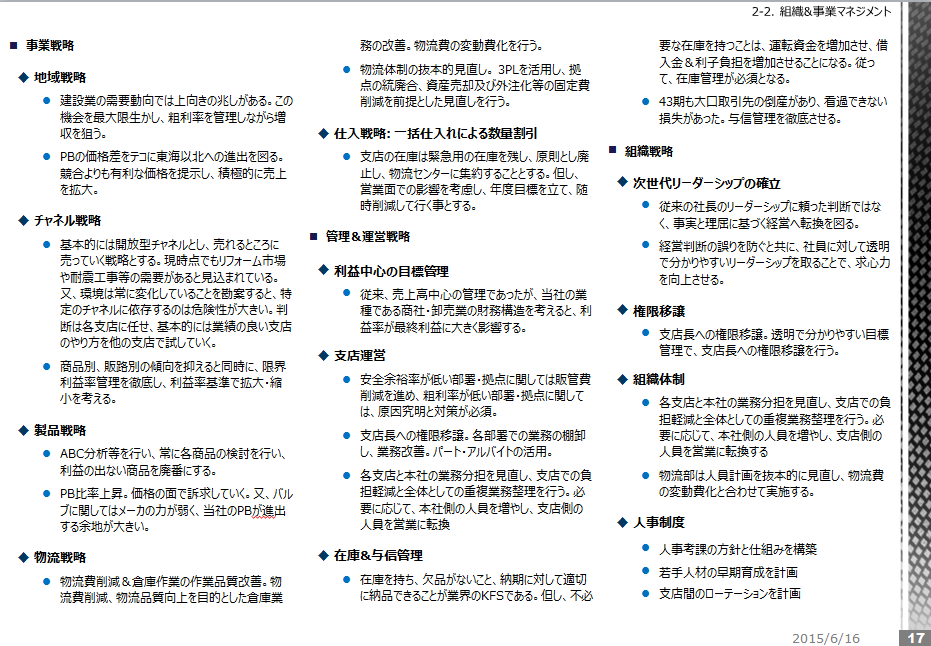

2-1. Vision(中長期計画)と単年度計画

中長期計画は社長の夢を入れる

「5年後の利益計画など当てにならない」とおっしゃる方もいます。確かに環境の変化が速い中で5年後の計画は当てになりません。寧ろ、中長期計画は細かい内容よりも自分と社員に向けて方向性を示し、到達点を明らかにすることであると考えることができます。

中小企業の場合には中期計画ではなく、経営Visionという形式にする場合もあります。誰が何をするかを記載した計画というよりも全社が目指す目標といった方が分かりやすいかもしれません。ですので、経営Visionといった場合には主に社長/経営者が作成します。逆に年度計画は経営幹部/管理職/マネージャがしっかりしたものを作ります。

5年間の中期経営計画は毎年作り直す方も多くいらっしゃいます。毎年、作り直すことで中期経営計画を最新に保ち、実行可能性が失われないようにしています。

単年度計画は行動計画をしっかり盛り込む

単年度の計画は必達とし、詳細を練ります。5年後の未来を踏まえて、じゃあ今年はどうするのということを明らかにします。社長とそれぞれの社員が何をするのかという点を明確にします。

年度計画は更に細かく、年次、月次、日次のように考えていきます。

- 月次や日次の目標をたてて行動する

- 目標に対する実績の振り返りを行う立てた目標を達成して行く為の仕組みが、先程述べたPDCAということになります。振り返りの頻度は月次で良い場合もありますし、週間が良い場合もあります。運用開始当初は期間を短めにとった方がうまく行く場合が多いです。

2-2. 年度計画策定のプロセス

1. 中期経営計画から導かれる今期の方針を示す

経営理念で示された理想や目標を達成する為に中期計画やVisionを社長が示します。目的は部門責任者が単年度計画を作れるよう情報を与えることです。ですので、経営幹部・管理職が理解できる内容であることが求められます。

最初は「今期の方針」のように、ヒントを出した方がいいでしょう。

2. 各部門の責任者が数字と具体的行動計画を示す

社長の方針を受けて各部門の責任者が利益計画と具体的行動計画を作ります。

利益計画は社長を含めたマネジメントの決意表明となります。反対の言葉でいうと利益計画を約束できない役員・管理職はその任にあたる資格がないと言えます。

- 具体的取組み

- 利益計画

3. 社員向け経営計画発表会

一般社員向けに今期の計画、即ち目標と行動計画を発表します。

2-3. 経営計画の作り方

- 経営理念経営理念は経営者の個人的な仕事に対する哲学を言葉にして発表したものです。下記に策定方法の詳細がありますので、納得できるものを作ってみましょう。

- Visionは中期的な定性目標を言い、経営目標は定量目標を言うことが多いです。

- 現状分析現状分析は自社外の分析と自社内の分析を行います。自社外の分析として、外部環境分析や業界動向があり、自社内の分析として、財務分析、自社の強み分析、従業員意識調査等があります。

- 戦略戦略とは方向性のことです。大手企業や競合の動向を考えながら、最もリスクが少なく、収益が大きい道を探しましょう。

- 課題&施策 Visionと現状の差異と、戦略から経営課題が抽出され、それを達成し、目標を実現する施策が必要となります。

- 行動計画どういう施策を行っていくか、事業計画を策定します。又、施策がどういう形で結実するか、計画を実施するに当たり財務的な問題が生じないかを計画を作って検証します。当社の業務の中で売上につながる活動量や数量を元に売り上げ方程式を作ります。これを元に行動計画を策定します。

- 財務計画前述の売上計画、販売計画を元に粗利を計算し、固定費との差異で利益を算出します。売上に付随して増加する売掛、在庫、買掛等の各要素をB/Sに盛り込みます。

経営計画は、専門的には上記の過程を経て作成しますが、計画を作ること自体が目的ではありませんので、大幅に簡略化して 「1.経営理念、2.基本方針、3.活動計画」という簡単なものでも良いでしょう。大切なのは、社長と従業員が納得できる内容であることです。

2-4. 中期経営計画 / Vision / 中期目標

中期経営目標は、設備投資、賞与原資、借入金の返済から利益計画を立て、目標を逆算します。

2-5. 単年度経営計画

中期経営計画より1年分を切り出します。売上高は季節変動を加味したものとし、又、地代・家賃や賞与等、特定のタイミングでお金が出ていくものを勘案します。

2-6. 行動計画

業績を改善している会社の秘訣

- 中長期計画は社長と従業員が期待が持てるものとする。

- 単年度計画は確実なものを作る。

- 社長の方針を受けて、各部門が数字をつくる。最終的には「いつまでに」「誰が/どの部門が」「何を」行うかまで詰める。

社員のモチベーション/エンゲージメントを高める4つの要点

定説から見た組織の基本とは? 組織目標の重要性、自己決定の重要性、結果の客観的把握の重要性。C・I・バーナード「組織成立の為の3条件」、「ホーソン実験」、C.アージリス「職務充実&職務拡大」、P.F.ドラッカー「MBO」、コーチング・・・

社員のモチベーション/エンゲージメントを高める4つの要点

「組織成立の為の3条件」「ホーソン実験」「職務充実&職務拡大」「MBO」等、経営者が知っておいて損はない社員のモチベーション・責任感に関する理論を下記にまとめた。環境や報酬とモチベーション・責任感の関係、組織目標と個人目標の関係を改め整理すると、組織と個人について新しい視点が得られる。

| 結論 | 議題 | 視点 |

|---|---|---|

|

C・I・バーナード 「組織成立の為の3条件」 |

|

| 「ホーソン実験」 |

|

|

| C.アージリス 「職務充実&職務拡大」 |

|

|

| P.F.ドラッカー 「MBO」 |

|

|

| 減量ジム |

|

C・I・バーナードの「組織成立の為の3条件」は、組織の目標、参加者個人の貢献意欲、参加者同士をつなぐコミュニケーションが大事であることを示唆している。【▶参考】

「ホーソン実験」は、一見、重要と思われる外的な環境よりも、組織内部の人間関係や個人のモチベーション・責任感の持ち方が、生産性に大きく影響することを教えてくれる。【▶参考】

C.アージリスの「職務充実&職務拡大」では、自分の裁量で仕事をやることがモチベーション・責任感の向上につながり、生産性には一番良いことが分かった。

P.F.ドラッカーの「MBO」で言われる「社員が自主的に目標を立てるのが組織本来の在り方」というのは尤もな話に感じる。【▶参考】

減量ジムに関する頭の体操では、トレーナと参加者の関係性と自社の上司と部下の関係性を比較すると、面白い気づきがあったのではないだろうか。【▶参考】

上記の内容を以下の通りまとめた。

- 組織には目標が大事。個人の目標が組織の目標につながる。

- 職場環境や報酬を変えたとしても人間を動かすには限界がある。組織目的が必要。

- 人間は自分で決めたことを最も効率的に行う。

- 自分の行動に対して結果が客観的に分かる仕組みが必要。

部下を自主的に動かす方法: ティーチングとコーチング

管理職が部下を自主的に動かす方法。「指導」ではなく「支援」する、「支援する」という立場を作る要素、管理職としてのリーダシップのあり方、部下への指導、接し方、P.ハーシー&K.ブランチャード シチュエーショナル・リーダーシップ(Situational Leadership)

部下を自主的に動かす方法: ティーチングとコーチング

最近、流行りのものに体重減量目的の個室ジムがある。体重を減らしたい人が自主的に目標を決め、トレイナがそれを指導・支援する仕組みだ。自分で決めた目標だから自分に責任がある。又、結果は客観的な指標であり、主観的な評価は含まない。勿論、組織としてはトレイナにも顧客の目標達成に対する責任があると考えているであろう。このような関係を上司と部下、会社と従業員に作ることによって、自主的に目標達成に動く仕組みができ、社員のモチベーション・責任感を向上させる原動力となる。

因みにこのプログラムは何故評判なのだろうか。何かうまく行く秘訣があるのだろうか。

- プログラムの内容が良い。

- トレーナが教育されている。

- 個室である。

- …

考え方は色々あろう。ここでは、トレーナと参加者の関係に注目してみる。考えてみると、トレーナは参加者を支援する立場にいることが分かる。「支援する立場」にいることで、責任の所在が違ってくる。目標達成の責任は飽くまで参加者自身にあるのである。下手をするとトレーナが悪いから減量がうまく行かないと言われかねない。ここでは参加者の主体性を重んじることで、責任が参加者にあることを明確にしていると考えられる。勿論、個室ジムの社内では参加者が減量に失敗すればトレーナの責任が問われていると思われる。

トレーナは参加者に対して、指揮命令する立場ではなく、豊富な経験と知識を活かして、参加者の目標が達成できるように支援する立場である。

「指導」ではなく「支援」するという立ち位置をつくる

客観的評価の重要性

では、どのようにしてこの「支援する」という立ち位置を作れているのだろうか。私はこのプログラムに参加したわけではないので、想像してみる。一つには話し方かもしれない。常に参加者の為を思って発言を繰り返すことで、立ち位置をぶれないようにすることができるだろう。例えばトレーナは「~してはいけません。」とか「~してください」という言い回しを使わないようにしているかもしれない。目標達成は参加者の利益となることが明白である。また、目標が客観的であることも一要因であろう。減量という分かりやすく客観的な指標を用いることで、トレーナが参加者を評価する必要がない。目標に対する達成が明確だからである。もう一つの仕掛けは、個室ということではないだろうか。参加者は時間中、トレーナに比較的自由に質問することができ、1:1の親密な関係の構築に一役買っているのであろう。勿論、親密さが大切なのではなく意思疎通が大切であると思われる。トレーナも参加者もそれぞれの考え方を良く知る必要があると思われるからである。

「支援する」という立場を作る要素

- 言い回し

- 目標達成と参加者の利益の明白な関係性

- 客観的な目標

- 意思疎通

コーチングとティーチングという言葉がある。コーチングは、相手の内側から答えを引き出し、ティーチングは相手に答えを教えることだそうだ。これだけでは何が何やら良く分からない(私の場合は)。

ここでは簡単に、ティーチングが指導すること、コーチングが支援することと考えてみるとすっきりするのではないだろうか。即ち、ティーチングは鬼監督が選手を指揮、監督するイメージで、コーチングはカウンセラーがクライアントのやるべきことを整理し、必要な支援を差し伸べてくれるイメージであろうか。

管理職としてのリーダシップのあり方

コーチングを会社の上司と部下にも適用できないであろうか。P.ハーシーとK.ブランチャードは シチュエーショナル・リーダーシップ(Situational Leadership)を提唱した。 この理論は、意欲と能力からメンバーを4つに分類し、 それぞれに対して適切なリーダーシップの在り方を示唆したものである。

| 低←---メンバの意欲---→高 | ||

|---|---|---|

| 高 ↑ | | | メンバの 能力 | | | ↓ 低 | 3. 相談(カウンセリング)型リーダシップ

| 4.委任(エンパワメント)型リーダシップ

|

1. 教示(指導)型リーダシップ

| 2. 伴走(コーチ)型リーダシップ

| |

この理論では、意欲も能力も低いメンバーに対しては、具体的に指示し、行動を促す教示(指導)型リーダーシップ、意欲は高いが能力は低いメンバーに対しては、こちらの考えを説明し、疑問に応えながら、共に仕事を行う伴走(コーチ)型リーダーシップ、意欲が低く能力は高いメンバーに対しては、自立性を促すため激励したり、相談をしながら考えを合わる相談(カウンセリング)型リーダーシップ、意欲も能力も高いメンバーに対しては、権限や責任を委譲する委任(エンパワメント)型リーダーシップが有効であると唱えている。

考えてみれば当たり前の理論ではないだろうか。 意欲の低い若手社員には一つ一つ指導して仕事をさせなければならないだろうし、 意欲の高い若手社員には仕事のやり方を教えてあげるのが良い。 意欲の低いベテラン社員には丁寧な意思疎通で考え方を理解してもらう必要があるだろう。 意欲の高いベテラン社員には当然、経営陣の一人として管理職に取り立て、 仕事をしてもらった方が良い。

部下への指導、接し方

それでは、自社の上司と部下の関係にコーチングをどうやったら導入できるのだろうか。先程の減量ジムの例で考えてみると、トレーナと参加者の関係は「言い回し」「目標達成と参加者の利益の明白な関係性」「客観的な目標」「意思疎通」の3つと捉えた。だとすれば、まず、目標達成が社員の利益とどう関係するのか丁寧に説明する必要がある。また客観的な目標と評価の仕組みを導入する。一般的に人事考課は上司によって行われるが、利益目標や360°評価(周囲からの評価)を導入し、比重を高めていく方法がある。また、目標と実績の差異に対して上司、部下が一体となって対策を立てさせる方法もあるだろう。勿論、管理職研修を通じて、管理職として心構えを指示型、伴奏型、相談型、委任型等と使い分けられるよう環境を整えることも大事である。

結論として、社員のモチベーション・責任感を高める為には、目標と社員の利益の関係を丁寧に説明する。そして、客観的な目標と評価を整備するということになる。

【悪用厳禁】ブラック企業が成り立つ訳は?:動機づけ要因・衛生要因

ブラック企業が生き残るわけとは? ハーズバーグの動機付け要因、衛生要因、社員のモチベーションを上げる要素、社員の不満足を増加させてしまう要素、ブラック企業が社員のモチベーションを上げている方法

【悪用厳禁】ブラック企業が成り立つ訳は?:動機づけ要因・衛生要因

最近、話題になっているブラック企業、乱暴な言い方をすれば、嫌なら辞めてしまえば良いように思います。劣悪な労働環境でも社員のモチベーション/エンゲージメント/責任感は下がらないのでしょうか。社員のモチベーション/エンゲージメント/責任感が下がり、社員が皆辞めてしまったら事業として成り立たない筈ですので、ここまで話題になっているのも不思議な話です。

F.ハーズバーグ(Frederick Herzberg 1923-2000)は動機付け要因と衛生要因と言っています。用語は少し分かりにくいのですが、簡単にいうと満足要因、不満足要因と考えることができます。

| 動機付け要因 | 衛生要因 |

|---|---|

| 満足 | 不満足 |

| 仕事そのものから得られる | 職場環境からもたらされる |

| 達成・承認・仕事内容・責任・権限・昇進 | 会社の方策と管理方針・監督・給与・対人関係・作業条件 |

不満足を解消したからと言って、満足度が高まるわけではない。

F.ハーズバーグは社員の満足が仕事そのものから得られると考えました。社員の満足(社員のモチベーション)が向上するものとして、達成・承認・仕事内容・責任・権限・昇進などを上げました。一方で社員の不満足、社員のモチベーションを下げる要因として仕事環境を考えました。例えば、会社の方策と管理方針・監督・給与・対人関係・作業条件などが不満足要因(衛生要因)となります。F.ハーズバーグの知見は、満足要因(動機付け要因)、不満足要因(衛生要因)の2つが別個の存在であることを示唆してくれます。

冒頭のブラック企業の例で考えれば、F.ハーズバーグの理論に沿って、ブラック企業は不満足要因(衛生要因)も高いが、満足要因(動機付け要因)も高いと考えられないでしょうか。つまり、満足要因も不満足要因も高いのです。F.ハーズバーグ先生は満足要因として達成・承認・仕事内容・責任・権限・昇進を上げました。ブラック企業は労働基準法を無視しているわけですから、成果は出やすく、加えて人の出入りが激しいので短期間で昇進し責任の重い仕事を任せることができます。但し、権限はないので、昇進して責任が増えれば更に長時間労働でこれに応える必要があります。一方で不満足要因として会社の方策と管理方針・監督・給与・対人関係・作業条件が挙げられています。社員が厳しい管理下におかれ給与も安く長時間労働をしているとすれば、不満足要因は高まります。ただそれを補うだけの満足要因があると考えられないでしょうか。

ブラック企業の特性が満足要因に影響していると思われる項目を以下にまとめました。

- 成果が出やすい: 労基法無視で生産性を向上

- 短期間で昇進: 離職者が多いため

- 責任の重い仕事を任せる: 人材不足と急速な事業拡大

ブラック企業の話はF.ハーズバーグの理論で簡潔に説明がつきます。

ブラック企業の話はここまでにして、自社のことで振り返ってみます。この理論のいうところは、単純に給料を上げたからといって社員のモチベーション・責任感が高まるわけではない。或いは、高級感溢れる事務所に引っ越したからといって社員のモチベーション・責任感が高まるわけではないことを示唆しているのではないでしょうか。勿論、今現在、労働環境が劣悪であったり、給与が業界水準に比べて著しく低いのであれば、改善する必要があるでしょう。それとは別に仕事の内容で社員のモチベーション・責任感を高める取り組みを進める必要がありそうです。

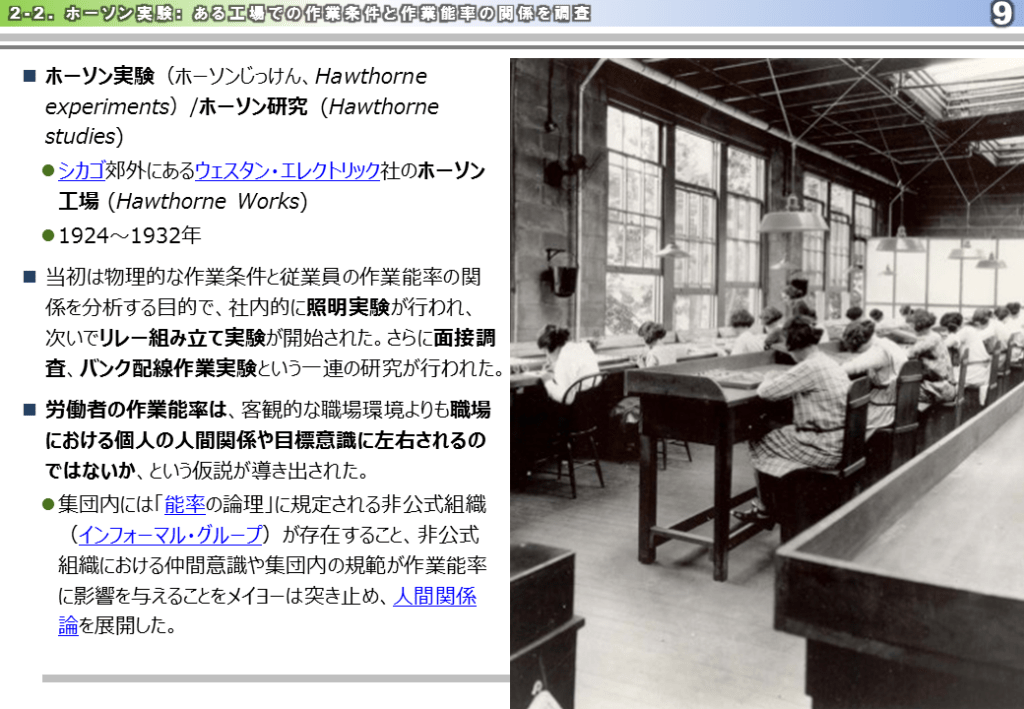

ホーソン実験: 職場環境を変えれば社員の生産性が上がるか?

ホーソン実験とは? ホーソン実験の結論、人事組織理論の一大転換「経済人モデル」と「感情人モデル」とは。

ホーソン実験: 職場環境を変えれば社員の生産性が上がるか?

待遇を改善すれば、給与を上げれば、社員のモチベーション、エンゲージメントは増加するでしょうか。実は昔はそう考えられていましたが、今はそうは考えられていません。

ホーソン実験とは?

突然ですが、電気部品組み立て工場の照明、明るいほうが良いか、暗いほうが良いか、どちらだと思いますか。

下のスライドの写真は著作権の問題で全く関係のない工場の写真になっていますが、雰囲気は似ています。ホーソン工場は電気関係の工場で、リレーや電話交換機を製造していたようです。実験が行われたのが1924年、今から凡そ100年前ですから、作業者は手作業で生産を行っていたようです。

結論から言ってしまうと、照明が明るいか、暗いかは作業者の生産性とは関係ないという結果でした。工場の照明を明るくしても生産性は向上し、暗くしても生産性は向上しました。従って、照明は生産性とは関係がないという結論になったのです。この実験を照明実験と呼びます。

研究者は他にも賃金・休憩時間(食事時間)・工場内の温度・湿度等の作業環境を変更して実験を行いましたが、作業環境がどのように変わっても生産性は向上したとのことです。何やら狐につままれたような話ですが、実験結果はそうだったようです。この実験はリレー組み立て実験と言います。

今度は従業員を職種ごとにグループ分けして、バンク(電話交換機の端子)の配線作業を行わせ、その共同作業(協力行動)の成果を調べました。これがバンク配線作業実験です。その結果、それぞれの労働者は自分の持てる力をすべて出し切っているのではなく、状況や場面に応じて自ら労働量を制限(節約)していることが分かりました。労働者の「時間当たりの生産量の違い」は労働者の能力上の差異によるものではなく、状況や場面に依るところが大きいという結論になりました。

更に、「品質検査」では、上司と作業者との間に「良好な人間関係(信頼感)」があるほうが、より欠陥やミスの少ない製品を製造できることが分かりました。

ホーソン実験の結論

この実験から分かったことは、

- 作業者が注目を受けていると感じると生産性が上昇する

- 労働環境ではなく職場の人間関係が生産性に大きく影響している

ということです。皆さんの職場はどうでしょうか。パートさん達の力関係で生産性が左右されていないでしょうか。実際にある調査では上司・経営者の指導と職場の人間関係が退職理由の約半数を占めているという結果があります。同じ調査で給与、労働条件、労働環境等を退職理由とした割合は1/4程度でした。

ホーソン実験の意味

実はホーソン実験が公表されるまでは、作業環境によって生産性が大きく変わると考えられていました。所謂、科学的管理法(Ref.Wiki)というものです。つまり、金銭的インセンティブを合理的に利用すれば、人間は働くと考えられていたわけです。人間観も、ホーソン実験以前は自己利益のみに従がって完全に合理的な判断をし、論理的に行動する「経済人モデル」が想定されていましたが、以後は人間関係や感情をより重視した「感情人モデル」に変化しました。合理性や金銭的誘因策だけでなく、人間関係や感情が人の生産性を左右するということが分かったということが、ホーソン実験の最大の意義です。

この実験以降、社員のモチベーション・責任感に大きな注目が集まるようになりました。G.E.メイヨー先生とF.J.レスリスバーガー先生の人間関係論です。

- 人は注目を集めると生産性が高まる

- 作業者の能力、労働条件、労働環境より人間関係が大事

そういうわけで職場環境を変えれば社員の生産性が上がるかという問いの答えは、関係ないということです。勿論、明らかに生産性を下げる環境があればそれは改善した方が良いです。職場の環境より人間関係が大事というのは、考え見れば当たり前の結論で、我々の実感と大きくずれません。

経営計画書の最も重要な点: 利害関係者毎の書き方

経営計画書作成の最重要点、どの利害関係者向けに書くのかを解説。出資者・投資家向け、金融機関向け、取引先向け、社内向け計画書で必ず盛り込むべきこととは?

経営計画書の最も重要な点: 利害関係者毎の書き方

経営計画というと、とかく株式公開会社の株主総会で発表するものという印象が強いようです。それでは株式を公開していない会社ではどんな意味があるでしょうか。

▼▼▼動画版が良い方はこちらから。ほぼ同じ内容です。▼▼▼

誰に見せるのか、考えて書く!

当たり前のことですが、経営計画は経営者の未来に向けた構想を利害関係者に対して、発表するものです。従って、経営計画書を作るときに最も重要な点は、特定の利害関係者のことを想定してつくるということです。企業の利害関係者といえば、株主、金融機関、取引先、公的機関と色々あります。

それでは企業の利害関係者とは株主・投資家以外に誰がいるのでしょうか。

出資者・投資家向け

株式を公開していない会社の場合、経営者が会社の多数の株式を持っていることが多く、株主・投資家に対して株式の積極的な購入を促すという側面は弱いと考えられます。

勿論、中小企業であっても、Venture Capital等から融資を受けている場合、経営者と株主が違う場合には業績報告と経営計画発表を何等か形式で行うことが多くあります。シッカリした形にしないと、経営者を含めて人の考えを伝えるのは難しいものです。

投資家はリターンとリスクを考えますので、まずリターンをしっかり示すことが大事です。リターンとは利益(率)のことです。配当も勿論大事ですが、利益率が上昇し株価が上がって行けば売却利益が出ると考えます。市場拡大予測はベンチャー企業の経営計画書で良く見ます。将来的な市場規模が○○億円で、シェアが○○%だとすると、売上高○○を狙えるというわけです。

ベンチャー企業の場合、リスクは計り知れないものがありますので、むしろ社長の考え方や熱意が重要視されます。やってみた結果としてダメなのは仕方ないですが、騙されるのは誰でも嫌なものです。リスクが低いことを示すためには、行動計画をしっかり作りましょう。投資家に行動計画→利益のイメージを持たせましょう。

金融機関向け

一つは金融機関です。金融機関は融資を行い、利息を収入としています。貸したお金が返ってこないことは、貸し倒れとか融資の焦げ付きなどと言い、金融機関が一番恐れるところです。また、最終的に貸し倒れなくても、融資先の業績次第で引当金を積む必要があります。正常先、要注意先、要管理先、破綻懸念先、実質破綻先という言葉を聞いたことがあるかもしれません。銀行内部で債権を格付けした際の区分名ですね。要管理先以下はそれなりの額を引当金として計上する必要があり、銀行の損益を圧迫します。

経営計画の内容によっては、この格付けを引き上げる効果があります。金融機関は計上していた引当金を取り崩すことができますので、金融機関の損益には良い影響があります。

実は最近、金融庁の方針として「事業性評価」ということが、各金融機関に通達されています。事業性評価というのは簡単に言うと、従来の担保や社長の個人資産に頼った融資ではなく、事業の成長性をきちんと評価して融資を決めましょうという呼びかけです。金融庁としては、国債ではなく、地域の成長企業に融資を行ってほしいのです。実際に現場に定着するまでには、何らかの施策が必要と思われますが、方向性としては今後も継続すると考えられます。

金融機関はお金を貸すのは仕事ですので、むしろ返済できるのかを気にします。返済能力を示すものはまずもって実績です。今までの財務諸表をしっかり分析しましょう。また、返済能力は利益だけでなく、B/S(貸借対照表)によって示される部分も大きいです。現預金、流動比率、借入金残高、金融機関はここをしっかり見ます。(因みに私もコンサルタントとして企業分析を行う時はP/L(損益計算書)はチラ見、B/Sの方をしっかり分析します)。後は、予測資金繰り表があれば良いでしょう。

取引先

大企業になると、取引先を招いてその年の方針を説明する企業もあります。これは自社の今後の動向や今の話題を取引先と共有し、取引先にそれに沿って動いてほしいからだと考えられます。勿論、方針説明会の後にパーティを開催し、取引先との親睦を深めたり、労をねぎらう目的もあるでしょう。

大手IT企業では、新しいサービスを始めるので、開発者の皆さんアプリの開発を宜しくお願いしますという主旨でイベントを開催します。

取引先は御社から発注を受けたいわけですから、事業の方向性、特に商品戦略、商品計画について知りたがっています。

顧客

顧客に対しては、経営計画発表会というよりも、新商品発表会や製品ロードマップの公表といった形式で企業の今後をアナウンスすることがあります。

社内向け

最後に、当サイトの本題ですが、自社の幹部・中核社員に向けて経営計画を発表することにどんな意味があるでしょうか。この場合も他の利害関係者と同様に、何かの行動を依頼したり促したりする効果があるかと思います。経営者の考えを幹部・中核社員が知ることで、幹部・中核社員はそれに沿った行動を考えることができます。自分で考えることは人に言われてやるより高い人材育成効果があります。また、経営への参加意識を醸成することで、社員のモチベーション・責任感を高めることができます。

社内向けには、Vision(経営目標)と部署別計画が重要になります。社員は、皆さんが気にしているほど、会社のことを気にしていません。主に自分の業務にどう関係してくるのかということを明確にし、行動を促すわけです。

その他の情報は下記の索引よりご参考ください。

目標制度を成功させる 5つの要点

目標制度を成功させる 5つの要点とは? 経営Visionの重要性、上司と部下の関係性、管理職の役割、数々の目標制度を失敗させてきた誤解、結果が直ぐ分かる仕組みの重要性

目標制度を成功させる 5つの要点

- 経営計画発表会を行うなど、全社目標を明確にする

- まずは会社がどこに向かっているのかを明確にするために全社目標の発表を行います。その際には、経営幹部に計画に対してコミットさせましょう。個々の社員に対して、全社目標と部署目標の繋がりを理解させるようにに工夫します。

- [▶参考] 全社目標、組織目標が浸透していない

- [▶参考] 組織目標と個人目標の関係が希薄

- [▶参考] 経営計画発表会: 幹部、中核社員の自覚を促すには?

- 若手社員に対して研修や上司との意思疎通などを通じて、個人の自己実現と会社における目標達成の関係を理解させる

- 個人の利益と会社の利益が結びつきに対するイメージが弱いと、どうしても会社のことは他人事になってしまいます。特に若手社員に対して、会社とはという本質的なところを理解させます。

- [▶参考] 自分の頑張りと将来のイメージがない

- [▶参考] 社員が給与を上げられる前提を理解していない

- [▶参考] 管理職のための単年度/行動計画のつくり方

- 管理職に、業務や経営会議等を通して、その意義を理解させる

- 管理職が動かなければ、計画の意義も半減してしまいます。管理職の役割明確化した上で、若手社員に対しては結果目標ではなく行動目標を設定する。熟練者に対しては結果目標と裁量を与えます。

- [▶参考] 丸投げや押しつけになっている

- [▶参考] 社員が目標達成のために何をして良いか分からない

- [▶参考] マネージャー/管理職の能力を伸ばす経営会議

- [▶参考] 管理職のための単年度/行動計画のつくり方

- 必要に応じて評価制度を改善する

- 主観評価をしていたのでは、社員のモチベーション/エンゲージメントは高まりません。なるべく主観評価を排し、客観評価を行います。また、目標達成度と評価は切り離し、組織への貢献を給与に反映させる制度にします。

- 結果が直ぐに分かる仕組みを構築する

- 結果が直ぐに分からないと、皆飽きてしまい、結果の改善に繋がりません。管理会計、部署別採算制やそれに類するものを検討し、結果(財務実績)が実時間で可視化される仕組みを構築します。

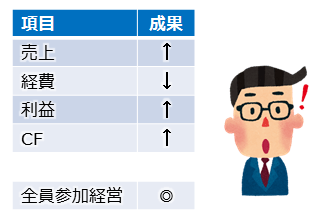

期待する変化

期待する変化

社員が変わり、業績が変わる!

社員の変化

社員の変化

- 1年目

最初は経営会議をやらされているという意識。半年して数字が分かるようになる。売上の内訳、経費の中身を知りたくなってきた。自らできそうなことをやってみることにした。 - 2年目

努力の成果が数字に出てきて、社員のやる気が高まった。来月の数字を発表することで、これからどうするのかを考えるようになった。 - 3年目

幹部社員の経営者意識が芽生えてきた。部門の目標を語るようになった。

- 業績の変化

- 1年目

自部門の利益を出すという行動目標ができた。必死になって、売上を最大に、経費を最小にしようとした。 - 2年目

作業効率の上昇で、残業手当が減ってきた。歩留まりの見える化で材料費が減ってきた。 - 3年目

部門会議や朝礼により意識が高まり、全員参加の経営になってきた。

社内のPDCA: 社内定着させる3条件

社内でPDCAを行うための3条件とは? Vision/全社目標の必要性、管理職/マネージャーが自ら自部署計画を策定することの重要性、結果把握と対策決定を迅速に行う管理会計と会議運営とは?

社内のPDCA: 社内定着させる3条件

1. 全社一丸となって目標達成をする仕組み

社員のモチベーション・責任感に関する基礎理論のページで、組織目標があり、個人がそれに応じて行動目標を立て、結果を確認するという流れが、結局は組織の活性化につながるということが少し明確になってきたと思います。以下に社内でPDCAをやるための必要事項を改めてまとめてみます。ここからは、じゃあ、具体的に「どうやって」という方法論について記述します。

以下に社内でPDCAを行うための3条件を記載します。

- [条件1]

経営理念、Vision(全社目標)を明確にして、管理職/マネージャーに伝える- ex; Vision策定

- 組織には目標が大事。個人の目標が組織の目標につながる。経営理念や全社目標がしっかり伝わっていない中でマネージャーにPDCAをやらせようとしても、迷ってしまうだけ。

- [▶参考] 業績を上げる経営計画の作り方

- [条件2]

管理職/マネージャーは全社目標を元に、自部署の単年度の行動計画を策定する- ex; 部署別計画、個人別単年度行動計画

- 人間は自分で決めたことを最も効率的に行う。経営者と管理職、管理職と部下で良く話し合って決める。ここで認識のズレを確認することが、管理職、部下の成長につながる

- [▶参考] 部下を自主的に動かす方法: ティーチングとコーチング

- [▶参考] 管理職のための単年度/行動計画のつくり方

- [条件3]

行動した結果を迅速に確認し、必要に応じて対策を打つ- ex, 事業別採算/部門別採算制、「どうしたらできるか」に焦点を当てた達成会議の開催

- 自分の行動に対して結果が客観的に分かる仕組みと、謝罪や反省ではなく対策決定に焦点を当てた経営会議が必要

- [▶参考] 事業別採算(部門別採算制)とは? 決算書を部門ごとに分けてみる

業績を改善している会社の秘訣

経営の基本は、計画を立て、事業を行い、それを評価し、悪い点を改善していく仕組みにあると言われます。この仕組みに社員を巻き込んで行く為に経営計画発表会や対策会議があります。勿論、その為には業績が適時(タイムリーに)分かる仕組みが必要です。

「経営計画なんて作っても…」とおっしゃる方もいらっしゃいますが、これを作り、発表することが社員を巻き込む秘訣のようです。

【目標制度】社員のモチベーションが低い、管理職の部下に対する動機づけが弱い: 目標制度運用方法

目標制度において、社員のモチベーションが低い、管理職の部下への動機付けが弱い原因と対策、数字合わせからモチベーションが生まれない訳、部下の計画を見るときの要点、主観評価の問題点とは。

【目標制度】社員のモチベーションが低い、管理職の部下に対する動機づけが弱い: 目標制度運用方法

●なぜ多くの「目標」はお題目に終わるのか

もしかして、下記の例に思い当たることがありませんか?

- 目標を決めるのに時間が掛かる

- 目標に対する熱意が持続しない / 社員の目標達成への熱意を持続させたい

- 低い目標に集中してしまう / 社員に高い目標を持たせたい

- 社員のモチベーションが低い、管理職の部下に対する動機づけが弱い / 社員のモチベーションを高めたい

- 管理職の意欲・能力が低い

- 目標が達成できない

調査によると、いわゆる目標管理制度の普及率は88.5%にのぼるそうです。これだけの普及率ではありますが、目標達成がうまく機能しない事例をよく耳にします。まずはうまくいかない例を検討してみます。

例4: 社員のモチベーションが低い、管理職の部下に対する動機づけが弱い

折角、良かれと思って目標制度を導入しても、社員の意欲がイマイチということもあります。ここではその原因と対策について述べます。

- 丸投げや押しつけになっている

- 主観評価を行っている

丸投げや押しつけになっている

ある会社では上から営業目標が降ってきて、中間管理職は数合わせで部下への目標の割り振りをやっているようです。人は押し付けられた目標はやりたくないものです。これでは目標設定が逆効果を産んでしまいます。

かといって、部下が勝手に決めてきた目標を合わせても、組織目標になりません。ここが目標設定の最も難しいところです。まずは管理職が、組織目標と個人の自主目標をうまく擦り合わせること、そして部下に対して目標を達成させるのが「管理職の仕事」ということを理解する必要があるでしょう。逆にいうとこれができることが管理職の条件の一つということです。

一般社員が上げてきた目標は、経験や知識の差から、時には個別最適になってしまっていたり、実現可能性の低い施策であったりするでしょう。最初は見当外れの内容が多く、ものの見方や考え方を理解させるのに時間が掛かるでしょう。しかし、そこに丁寧に対応し指導していくことから管理職と部下の対話が始まります。全社の目標を念頭に、その為に何ができるか、何が必要か、職位に応じて考えてもらうというのが、目標設定の要点です。管理職であれば、自分の目標は担当部署の目標になりますし、一般社員であれば業務をこなすこと、能力開発を行うことが目標になるでしょう。まずは目標を達成する為に何が必要だと思うか、管理職が部下に聞いてみることが必要です。

主観評価を行っている

ある会社では、目標達成の評価が社長の胸三寸で決まってしまうそうです。これでは社員のモチベーションが低くても仕方ないですよね。実際にはこんな極端な会社はないと思いますが、制度設計の際には主観評価の弊害について改めて考えてみる必要があります。

前述の通り、社員のモチベーションが低い原因には、前述の通り、組織に参加しているイメージが弱いこと、組織の目標達成と個人の利益との結びつきが弱いことが考えられます。それ以外にも、主観評価を多用しているという原因があるかもしれません。評価は目標設定とは直接には関係ありませんが、目標の評価という段階で社員の意欲を削ぐ要因があれば、目標設定もやはりうまくいかないことがあります。

主観評価というと評価基準の曖昧さが指摘されることが多いと思います。確かに評価者が自分の感覚で評価しているので評価が曖昧になります。ただ、人事評価を100%厳密にすることはできないですし、ある程度の曖昧さが残ることは仕方ありません。

寧ろ、主観評価が多いと社員の眼が内部(上司や経営陣)に向いてしまい、外部へ向かないことの方が大きな問題です。例えば前述のように社長の胸三寸で評価が決まってしまう会社では、低評価を受けた人は「社長が悪い」と思うでしょう。評価は内部で完結していますので、視線が内部に向いてしまうのは当然です。主観評価をするのであれば、その主観を持った人物、例えば経営者や管理職の言葉に相当の重みがなければなりません。

問題が会社内部、例えば経営者や管理職など、特定の人物にあると考えてしまっては、改善の萌芽は生まれません。一方で客観的評価では、自分の行動を見直し、次につなげる視点が出てきます。お客さんや外部の所為にすることが常識で考えると難しいからです。

つまり主観的な評価を排除することで、管理職と部下が一体となり外部環境に左右される目標にどう立ち向かうか、目標をどう達成するかという視点が得られるのです。

例えば、ある会社の人事部で今年の会社説明会に100名集めるという目標を立てたとします。100名集められなければ、当然、どうしたら集められるかと考えるでしょう。ごくまれに最近の大学生は頭が悪いからと他者の所為にする人がいるかもしれませんが、それは皆さんの会社では例外でしょう。ところが、結局は社長の「今年の人事部は頑張りが足りない」などという主観評価で評価が決まってしまうと、課員の意欲は大幅に減退します。当然、課員は社長が理解してくれないという考えになりがちです。

評価は目標設定とは違いますが、社員の目標設定への意欲が低く感じられるのは、評価方法に問題がないか考えてみる必要があります。